炎症性腸疾患

消化管炎症性腸疾患(IBD)について

炎症性腸疾患とは、腸に慢性的な炎症や潰瘍ができる病気の総称です。代表的なものに「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」があります。これらは薬剤性や感染性の腸炎とは異なり、長く付き合っていく必要のある病気です。

炎症性腸疾患とは、腸に慢性的な炎症や潰瘍ができる病気の総称です。代表的なものに「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」があります。これらは薬剤性や感染性の腸炎とは異なり、長く付き合っていく必要のある病気です。

残念ながら、現在の医療では根本的に治す方法は確立されていません。しかし、適切なお薬で炎症を抑えることで、多くの方が学校や仕事を含め、発症前とほとんど変わらない日常生活を送ることができます。

潰瘍性大腸炎とクローン病の特徴

潰瘍性大腸炎

大腸に炎症や潰瘍が起こり、下痢や血便、腹痛などの症状を繰り返します。

クローン病

口から肛門までの消化管のあらゆる部位に炎症が起こり得ます。特に小腸や大腸に多く、腹痛や下痢、体重減少などの症状が見られます。

日本での患者数

- 潰瘍性大腸炎は およそ500~600人に1人

- クローン病は およそ1,700~1,800人に1人

とされており、年々増加傾向にあります。

当院での対応

当院では潰瘍性大腸炎について、症状が強い時期(活動期)から落ち着いた時期(寛解期)まで、患者様の状態に合わせた治療を行っています。

クローン病が疑われる場合には、高度な医療設備を備えた専門医療機関と連携し、最適な治療へとつなげます。

潰瘍性大腸炎とクローン病の違い

潰瘍性大腸炎とクローン病は、どちらも「炎症性腸疾患(IBD)」に分類されますが、病変ができる場所や特徴が異なります。

潰瘍性大腸炎

直腸から連続して大腸の粘膜に炎症が起こります。

クローン病

口から肛門までの消化管すべての粘膜に炎症が起こる可能性があります。

共通する特徴

- 炎症性腸疾患に分類される

- 発症の原因はまだ解明されておらず、厚生労働省の「指定難病」に認定されている

- 消化管に慢性的な炎症が起こる

- 症状が悪化する「活動期」と落ち着く「寛解期」を繰り返す

大切なポイント

潰瘍性大腸炎とクローン病は、症状や経過に共通点がありますが「別の病気」です。

そのため、正しい診断を受け、最適な治療を続けていくことがとても大切です。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が起こる病気です。主な症状は 下痢・血便・腹痛 で、症状が出る時期(活動期)と、落ち着く時期(寛解期)を繰り返します。

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が起こる病気です。主な症状は 下痢・血便・腹痛 で、症状が出る時期(活動期)と、落ち着く時期(寛解期)を繰り返します。

現在のところ完治できる治療法はなく、厚生労働省から「指定難病」に認定されています。国内には22万人以上(およそ500~600人に1人)の患者さんがおり、珍しい病気ではありません。男女差はなく、10代後半から30代前半での発症が多いですが、幅広い年代で起こり得ます。

潰瘍性大腸炎は、症状がない寛解期でも治療を続けることが大切です。また、炎症が長く続くと大腸がんのリスクが高まるため、定期的な内視鏡検査が必要です。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎は、現時点で原因がはっきり解明されていない病気です。

ただし、いくつかの要因が関与している可能性が指摘されています。

- 遺伝的な体質(家族に患者さんがいる場合にやや多い)

- 食生活(砂糖を多く含む菓子、イソフラボンの摂取、ビタミンC不足など)

- 腸内細菌のバランス

- 虫垂切除の有無(いわゆる盲腸の手術を受けていない方でやや多いとされる)

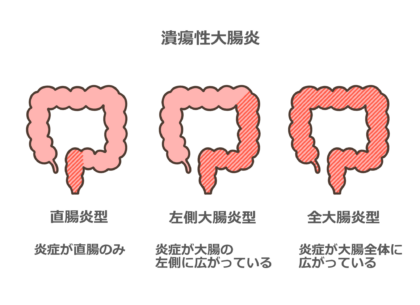

潰瘍性大腸炎の分類

次のように、病変の拡がり・経過・重症度に応じていくつかの種類に分けられます。

- 病変の拡がりによる分類:直腸炎型・左側大腸炎型・全大腸炎型

- 重症度による分類:軽症・中等症・重症

- 臨床経過による分類:再燃寛解型・慢性持続型・急性激症型・初回発作型

潰瘍性大腸炎の症状

潰瘍性大腸炎では、大腸の粘膜に炎症や潰瘍ができることで、さまざまな症状が現れます。

主な症状

- 腹痛

- 下痢

- 血便・粘血便

- 貧血(めまい・動悸・息切れ)

- 発熱

- 体重減少

症状の進行

初期には、下痢や血便に加えて腹痛が生じることが多く見られます。炎症が強まると出血量が増え、貧血によるめまいや動悸が現れることがあります。さらに進行すると、体重減少や発熱など全身に影響が出る場合もあります。

潰瘍性大腸炎で起こる合併症

腸管の合併症

炎症が強くなると、次のような重大な合併症につながることがあります。

- 大量出血

- 腸管の狭窄(腸が細くなる)

- 大腸穿孔(腸に穴があく)

- 中毒性巨大結腸症(腸の麻痺や拡張が起こり、緊急手術が必要になることがあります)

また、炎症が慢性化すると 大腸がんのリスク が高まるため、定期的な内視鏡検査によるチェックが欠かせません。

腸管外の合併症

潰瘍性大腸炎は大腸だけでなく、全身にさまざまな影響を及ぼすことがあります。

- 皮膚症状:結節性紅斑、壊疽性膿皮症

- 関節症状:脊椎炎、末梢関節炎

- 眼の症状:ぶどう膜炎

- 肝胆道の病気:原発性硬化性胆管炎 など

潰瘍性大腸炎の検査と診断

潰瘍性大腸炎の診断には、症状の確認と内視鏡検査を中心とした精密検査が必要です。

問診

まずは、腹痛・下痢・血便などの症状や発症の経過を詳しくうかがい、必要な検査につなげます。

血液検査・便検査

血液検査で炎症や貧血の有無を調べ、病気の活動度を把握します。また便検査を行うことで、炎症の程度や感染症の有無を確認することがあります。

大腸カメラ検査(内視鏡検査)

潰瘍性大腸炎の確定診断に欠かせない検査です。大腸の粘膜を直接観察し、炎症の広がりや重症度を確認します。さらに組織を採取して病理検査を行うことで、より正確な診断が可能になります。

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎は、症状が強く出る「活動期」と、症状が落ち着く「寛解期」を繰り返す病気です。

寛解期に自己判断で治療を中止してしまうと、再び症状が悪化(再燃)する恐れがあるため、医師の指示に従い継続して治療を行うことが大切です。

また、大腸穿孔や大腸がんが見つかった場合、あるいは内科的治療で病状を抑えられない場合には、手術が必要となることもあります。その際は、当院と連携している高度医療機関へ速やかにご紹介いたします。

薬物療法(当院で可能な治療)

- 5-ASA製剤:潰瘍性大腸炎の治療の中心となる薬です。

- ステロイド:強い炎症がある場合に短期間使用します。

専門施設で行う治療

必要に応じて、高度医療機関で以下の治療が行われる場合があります。

- 免疫調整薬

- 生物学的製剤(抗TNFα製剤など)

- 白血球吸着除去療法(GCAP)

日常生活での注意点

食事:消化の良いものを中心に、香辛料や脂っこいものは控えましょう。症状が落ち着いているときは、できるだけバランス良く。

水分補給:下痢が続くときは脱水に注意し、こまめに水分をとりましょう。

お薬:自己判断でやめず、指示どおりに続けてください。

生活習慣:十分な睡眠、軽い運動、リラックスを心がけましょう。

定期検診:合併症や再発の早期発見のために、定期的な通院が大切です。

潰瘍性大腸炎はがん化する?

潰瘍性大腸炎では、大腸粘膜に慢性的な炎症が続くことで、粘膜の細胞にDNAの異常(突然変異)が起こりやすくなり、大腸がんのリスクが高まることが知られています。

特に、発症から長い期間が経過している場合や、炎症の範囲が広い場合には注意が必要です。そのため、症状が落ち着いている寛解期であっても、定期的に大腸カメラ検査を行い、粘膜の状態を確認することが重要です。

クローン病

クローン病は、口から肛門までの消化管のあらゆる場所で慢性的な炎症が起こる病気です。腸の表面だけでなく深い部分まで炎症が及ぶため、潰瘍やびらんができやすく、消化管の狭窄や穿孔、痔ろうなどの深刻な合併症を起こすこともあります。

潰瘍性大腸炎と同じく、原因ははっきり分かっておらず完治できる治療法は確立されていません。症状が出る「活動期」と落ち着く「寛解期」を繰り返すのも特徴です。寛解期に自己判断で治療を中断すると再燃し、手術が必要になることもあるため、医師の指示を守って治療を続けることが大切です。

好発年齢・患者数

国内では1,700~1,800人に1人がクローン病に悩まれており、特に10代後半から30代前半の若い世代に多いですが、どの年齢でも発症の可能性があります。

発症のリスク要因

以下のような要因がクローン病の発症に関与すると考えられています。

- 喫煙

- 経口避妊薬の使用

- NSAIDs(解熱鎮痛薬)の使用

クローン病の原因

現時点では、明確な原因は解明されていません。しかし、近年の研究から、いくつかの要因が関与していることが分かってきています。

- 遺伝的要因(家族に炎症性腸疾患のある方でリスクが高まることがあります)

- 喫煙(発症や再燃のリスクを高めます)

- 経口避妊薬の使用

- NSAIDs(エヌセイズ)と呼ばれる解熱鎮痛薬の使用

- 腸内細菌のバランスの乱れ

これらの要因が複雑に関わり合い、発症や症状の悪化に影響すると考えられています。

クローン病の症状

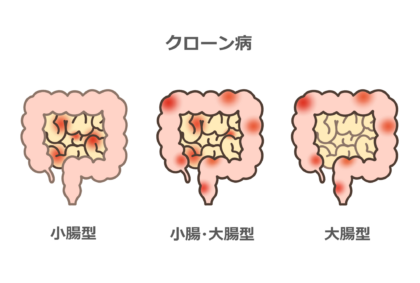

クローン病は、炎症が生じる部位によって 「小腸型」・「大腸型」・「小腸・大腸型」 に分類されます。症状の現れ方は人によって異なりますが、いずれのタイプでも共通して 下痢や腹痛が頻発する という特徴があります。

また、痔ろうなどの肛門の病気がきっかけで検査を受け、クローン病が見つかることも少なくありません。

主な症状

- 下痢

- 腹痛

- 発熱

- 口内炎

- 体重減少

- 肛門の膿や潰瘍

- 痔ろう

症状は慢性的に続いたり、活動期と寛解期を繰り返したりするため、早期の診断と適切な治療が大切です。

クローン病で起こる合併症

腸管の合併症

クローン病の炎症は 腸管壁の深部まで広がる ことがあり、慢性化すると以下のような合併症が生じることがあります。

- 消化管出血

- 消化管穿孔

- 腸管狭窄による腸閉塞

- 膿瘍形成

- ろう孔(腸と他の臓器や皮膚がトンネル状に繋がる)

- 痔ろう

これらの合併症が起こると、入院や手術が必要になる場合もあります。

腸管外の合併症

クローン病は腸だけでなく、全身に影響する可能性があります。代表的なものは以下の通りです。

- 眼の症状(ぶどう膜炎、虹彩炎)

- 皮膚症状(結節性紅斑、膿皮症)

- 関節炎(脊椎炎、末梢関節炎など)

- 胆管炎

腸管外の症状は全身の炎症反応によるもので、病状が活動期にある際に起こりやすいとされています。

クローン病の検査・診断

当院では、問診で詳しく症状をお伺いし、必要に応じた検査を行って正確な診断につなげます。

内視鏡検査

- 大腸カメラ検査:大腸だけでなく、小腸の最後の部分まで観察でき、診断の中心となる検査です。

- 胃カメラ検査:クローン病は胃に病変ができることもあるため、必要に応じて行います。

- 内視鏡的特徴:クローン病特有の「縦走潰瘍」や「敷石像」などが確認された場合、診断に直結します。疑わしい病変があれば組織を採取して病理検査を行い、他の病気との区別をします。

画像検査

腹部超音波検査(エコー):腸管の炎症の有無や範囲を評価できます。

CT検査:膿瘍やろう孔の有無を評価でき、必要な場合は連携している医療機関で撮影を行います。

その他の検査

血液検査:貧血、炎症の有無、栄養状態を確認します。

便検査:感染の有無や炎症反応を調べます。

高次医療機関へのご紹介

小腸に詳細な検査が必要な場合や、専門的治療が必要と判断される場合は、高度医療機関へご紹介いたします。