こんな肛門の症状はありませんか?

- 座ったときに肛門のあたりに痛みを感じる

- 排便時に肛門に痛みがある

- 肛門に「しこり」や「ふくらみ」ができている

- 肛門の周辺にできもの(腫れ・膿(うみ)・イボなど)がある

- 肛門のかゆみが気になる

- 便秘・下痢・血便などの排便異常

など

これらの症状は、痔核(いぼ痔)・裂肛(切れ痔)・痔瘻(あな痔)などの肛門疾患のサインである可能性があります。

気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください。

肛門内科とは

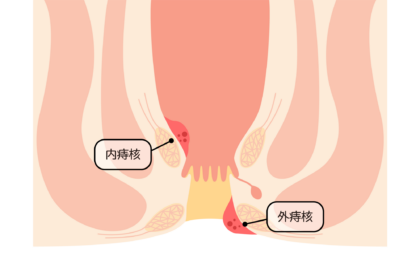

肛門内科では、排便異常や肛門周辺のできもの・しこり・かゆみなど、お尻についてのお悩みに対して包括的な診療を行います。肛門の病気の中でも特に多いのが「痔(じ)」であり、日本人の約3人に1人が痔の症状を経験すると言われています。痔は大きく分けていぼ痔(内痔核・外痔核)・切れ痔(裂肛)・痔ろう(あな痔)の3つのタイプがあります。当院では日本大腸肛門病専門医の院長が診察を担当しております。「こんな症状で受診しても大丈夫だろうか…」とご不安な方も、どうぞお気軽にご相談ください。

肛門内科では、排便異常や肛門周辺のできもの・しこり・かゆみなど、お尻についてのお悩みに対して包括的な診療を行います。肛門の病気の中でも特に多いのが「痔(じ)」であり、日本人の約3人に1人が痔の症状を経験すると言われています。痔は大きく分けていぼ痔(内痔核・外痔核)・切れ痔(裂肛)・痔ろう(あな痔)の3つのタイプがあります。当院では日本大腸肛門病専門医の院長が診察を担当しております。「こんな症状で受診しても大丈夫だろうか…」とご不安な方も、どうぞお気軽にご相談ください。

肛門の疾患

肛門の病気の中でも代表的なものとして、痔核、裂肛、肛門周囲膿瘍が挙げられます。痔核は「いぼ痔」とも呼ばれ、肛門の内側にできる内痔核と、外側にできる外痔核に分けられます。裂肛は「切れ痔」とも呼ばれ、排便時などに肛門の皮膚が切れてしまい、出血や痛みを伴います。肛門周囲膿瘍は、直腸から肛門にかけて細菌が感染し、肛門の周りに膿が溜まります。進行すると皮膚に通じるトンネルが形成され、排膿される状態が「痔ろう(あな痔)」です。また、下着などによる摩擦やカンジダなどの真菌(カビ)が原因で発症する肛門周囲炎や、肛門に突然、強い痛みが生じる肛門痛、良性の肛門ポリープやがんが発生することもあります。

いぼ痔(痔核)

いぼ痔(痔核)は、出血や痛みを伴うことが多い病気です。軽い症状であれば、腫れや炎症を抑える内服薬や軟膏を用いた保存的治療によって改善を図ります。症状がなかなか改善せず、日常生活に支障が出るような場合は、痔核を切除する手術や痔核に硬化剤を注射して固める治療(硬化療法)をご提案します。

いぼ痔(痔核)は、出血や痛みを伴うことが多い病気です。軽い症状であれば、腫れや炎症を抑える内服薬や軟膏を用いた保存的治療によって改善を図ります。症状がなかなか改善せず、日常生活に支障が出るような場合は、痔核を切除する手術や痔核に硬化剤を注射して固める治療(硬化療法)をご提案します。

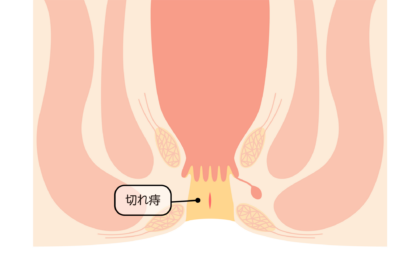

切れ痔(裂孔)

切れ痔(裂肛)とは、排便時などに肛門の皮膚が裂けてしまい、出血や痛みを引き起こす状態です。切れ痔が進行すると肛門が狭くなる「肛門狭窄」を生じ、排便に支障をきたす恐れがあるので、なるべく早めに治療を受けることが大切です。治療はまず保存的治療(薬による治療)から開始します。具体的には、患部への軟膏の塗布によって、炎症や痛みをやわらげます。硬い便の通過が原因となることが多いため、便を軟らかくするための下剤(緩下剤)を併用します。これらの治療で症状が改善しない場合や、慢性化して狭窄が見られる場合には、外科的な治療が必要となることもあります。

切れ痔(裂肛)とは、排便時などに肛門の皮膚が裂けてしまい、出血や痛みを引き起こす状態です。切れ痔が進行すると肛門が狭くなる「肛門狭窄」を生じ、排便に支障をきたす恐れがあるので、なるべく早めに治療を受けることが大切です。治療はまず保存的治療(薬による治療)から開始します。具体的には、患部への軟膏の塗布によって、炎症や痛みをやわらげます。硬い便の通過が原因となることが多いため、便を軟らかくするための下剤(緩下剤)を併用します。これらの治療で症状が改善しない場合や、慢性化して狭窄が見られる場合には、外科的な治療が必要となることもあります。

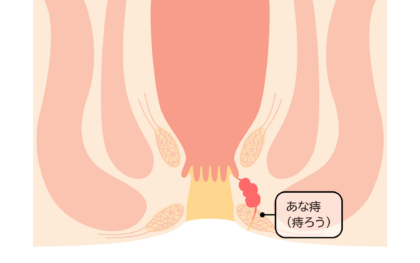

痔ろう(あな痔)

痔ろう(別名:あな痔)は、直腸と肛門周囲の皮膚の間にトンネル状の通路(ろう管)が形成される病気です。この病気は、肛門周囲膿瘍と呼ばれる状態がきっかけとなって発症します。肛門周囲膿瘍は肛門の周りに細菌が感染して膿が溜まる病気で、痛み・赤み・腫れといった症状が現れ、発熱や全身の不快感を伴うこともあります。膿瘍が破れて膿が排出された後に、その通り道(ろう管)が残ってしまう状態が痔ろうです。痔ろうになると肛門周囲から膿が出続ける、肛門周囲の腫れや痛みといった症状が見られることがあります。

痔ろう(別名:あな痔)は、直腸と肛門周囲の皮膚の間にトンネル状の通路(ろう管)が形成される病気です。この病気は、肛門周囲膿瘍と呼ばれる状態がきっかけとなって発症します。肛門周囲膿瘍は肛門の周りに細菌が感染して膿が溜まる病気で、痛み・赤み・腫れといった症状が現れ、発熱や全身の不快感を伴うこともあります。膿瘍が破れて膿が排出された後に、その通り道(ろう管)が残ってしまう状態が痔ろうです。痔ろうになると肛門周囲から膿が出続ける、肛門周囲の腫れや痛みといった症状が見られることがあります。

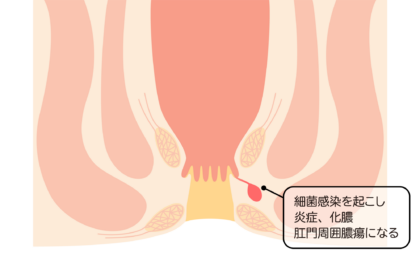

肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)

肛門周囲膿瘍は、肛門周辺に膿が溜まる感染症です。温水洗浄便座の過度な使用・飲酒・軟便や下痢・免疫の低下などの要因で発症しやすくなるとされています。膿のたまり具合や深さにより症状は異なります。皮膚に近い浅い部分であれば痛みや腫れが見られ、深い部分では腰痛・背部痛・発熱や不快感などの症状が出ることもあります。治療は、膿をしっかりと排出するための切開処置が基本となります。適切な治療を行わないと、痔ろうへ進行するリスクがあるため、早期の受診が重要です。

肛門周囲膿瘍は、肛門周辺に膿が溜まる感染症です。温水洗浄便座の過度な使用・飲酒・軟便や下痢・免疫の低下などの要因で発症しやすくなるとされています。膿のたまり具合や深さにより症状は異なります。皮膚に近い浅い部分であれば痛みや腫れが見られ、深い部分では腰痛・背部痛・発熱や不快感などの症状が出ることもあります。治療は、膿をしっかりと排出するための切開処置が基本となります。適切な治療を行わないと、痔ろうへ進行するリスクがあるため、早期の受診が重要です。

肛門内科診療の流れ

1初診外来

まずは問診で症状やその経過、排便状況(下痢や便秘の有無)、出血の有無などをお伺いします。

2肛門の診察

必要に応じて直腸診(指による診察)や肛門鏡検査を行います。肛門鏡検査では、肛門の内側から外側までの状態を丁寧に確認いたします。

- 診察時は、ベッドに横向き(左側を下)で寝ていただき、お尻を少し突き出す体勢をとっていただきます。

- 女性の患者様には、女性スタッフが同席のうえで診察いたしますので、どうぞご安心ください。

3治療方針の決定

診察結果と問診内容を踏まえ、患者様一人ひとりに適した治療方針をご提案いたします。

- 軽い症状には、まずは内科的治療(保存的治療、薬物療法)を優先します。

- 重症例では外科的治療を検討する場合があり、必要に応じて連携施設へご紹介いたします。

ご不安な点やご希望があれば、お気軽にご相談ください。

なお、肛門鏡による診察に不安がある場合は、後日、鎮静剤を用いた大腸カメラ検査の際に併せて肛門の診察を行うことも可能です。ご希望の場合は、お気軽にご相談ください。