ピロリ菌とは?―胃の健康に及ぼす影響

ピロリ菌はHelicobacter pyloriの略称で、胃の中に生息するらせん状の細菌で、その感染は多くの胃の病気の原因となります。感染すると胃粘膜に炎症が起こり、それが慢性化することで、慢性胃炎(萎縮性胃炎)、さらには胃・十二指腸潰瘍や胃がん・鉄欠乏性貧血の発症リスクが高まります。ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を使って、周囲の尿素を分解し、アルカリ性のアンモニアを生成します。このアンモニアによって胃酸(強酸性)を中和し、自らが生息できる環境を作り出して、胃の中に定着します。しかしこの過程で、アンモニアの毒性や炎症反応により胃粘膜が傷つき、炎症が慢性化します。

ピロリ菌はHelicobacter pyloriの略称で、胃の中に生息するらせん状の細菌で、その感染は多くの胃の病気の原因となります。感染すると胃粘膜に炎症が起こり、それが慢性化することで、慢性胃炎(萎縮性胃炎)、さらには胃・十二指腸潰瘍や胃がん・鉄欠乏性貧血の発症リスクが高まります。ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を使って、周囲の尿素を分解し、アルカリ性のアンモニアを生成します。このアンモニアによって胃酸(強酸性)を中和し、自らが生息できる環境を作り出して、胃の中に定着します。しかしこの過程で、アンモニアの毒性や炎症反応により胃粘膜が傷つき、炎症が慢性化します。

さらに、慢性的な炎症の結果として、胃粘膜の細胞に遺伝子異常が生じやすくなり、その蓄積ががん化につながり、胃がんを発症する可能性が高くなることがわかっています。

このような理由から、ピロリ菌感染が確認された方には、除菌治療を受けることが強く推奨されます。

特に、若年での除菌治療は胃がん予防効果が高いことが知られていますが、高齢の方でも一定の予防効果が得られることから、年齢にかかわらず除菌治療は有効とされています。

ピロリ菌の感染経路

ピロリ菌(Helicobacter pylori)は、主に免疫機能が未発達な幼少期に口から体内に入り、感染が成立すると考えられています。

感染経路としては、吐物や下痢便などに含まれるピロリ菌が上水に混入することで起こる「水系感染」があり、上下水道の整備が進んだ現代の日本では、若年層を中心に感染者数は減少傾向にあります。

現在では、食べ物の口移しなどによる母子感染・父子感染が主な感染経路と考えられており、日本におけるピロリ菌の感染は家庭内感染が中心とされています。

幼少期に感染したピロリ菌は、何十年にもわたり胃の中に住み続け、慢性胃炎(萎縮性胃炎)や胃・十二指腸潰瘍、胃がん、さらには鉄欠乏性貧血の原因にもなることがあります。

なお、成人してからの新たな感染や、除菌治療後の再感染は非常に稀とされていますが、除菌判定が正確に行われているかには注意が必要です。

ピロリ菌感染が確認された場合、除菌治療を行うことで自身の健康を守るだけでなく、次世代への感染予防にもつながります。

そのため、感染が判明した方には、早期の除菌治療が強く推奨されます。

ピロリ菌と胃がん

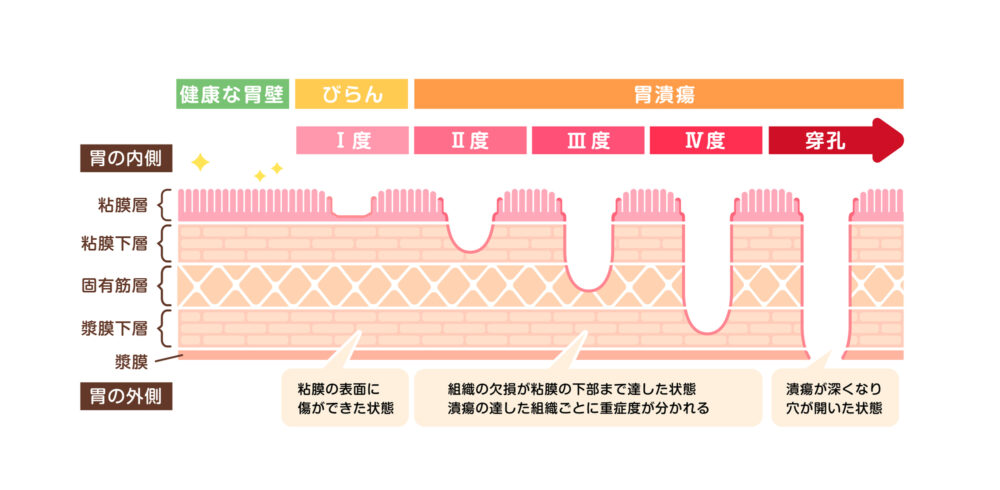

ピロリ菌に感染した状態が長期間続くと、慢性胃炎(萎縮性胃炎)が進行し、胃潰瘍、胃がんなどのリスクが高まります。

ピロリ菌に感染した状態が長期間続くと、慢性胃炎(萎縮性胃炎)が進行し、胃潰瘍、胃がんなどのリスクが高まります。

特に注意すべき点は、自覚症状がない場合でも、胃粘膜の慢性的な炎症(萎縮性胃炎)が進行していくということです。

このような炎症が長期間持続することで、胃粘膜の細胞に遺伝子異常が起こりやすくなり、その異常が蓄積されると、細胞ががん化し、胃がんの発症につながる可能性が高まります。

そのため、症状がない場合でもピロリ菌感染が確認された際には、早期の除菌治療が重要です。

ピロリ菌の検査

ピロリ菌感染の検査には、胃カメラ検査中に組織を採取して行う方法と、胃カメラ検査とは別に行う方法があります。ただし、健康保険を使ってピロリ菌の感染検査や除菌治療を受けるためには、胃カメラ検査を実施することが必要です(胃がんの見逃しを防ぐためです)。

当院院長の研究実績

院長は、胃カメラ画像を用いてピロリ菌感染を診断する人工知能(AI)を世界で初めて開発・報告した実績があります(Shichijo, Tadaら, EBioMedicine, 2017)。このAIは、現感染と未感染の判別において高い精度を示しました。一方、除菌後症例の判別にはさらなる改良の余地があることも明らかにしました(Shichijo, Tadaら, Scand J Gastroenterol, 2019)。

ピロリ菌の発見でノーベル賞を受賞したマーシャル博士、AI medical serviceの多田智裕先生と

内視鏡画像から人工知能(AI)によってピロリ菌の感染の有無を判定する論文(Shichijo, Tadaら, EBioMedicine, 2017)の成果を世界で初めて国際学会で発表した際に(2017年、シカゴ)

胃カメラによる組織採取で行うピロリ菌検査

迅速ウレアーゼ法(RUT)

ピロリ菌はウレアーゼという酵素によって周囲の尿素を分解し、アルカリ性のアンモニアを生成します。

この仕組みを利用し、尿素を含む試薬に採取した胃の組織を入れ、アルカリ性に変化するかを確認することで、ピロリ菌感染の有無を調べるのが迅速ウレアーゼ法です。

感染の診断には有用ですが、除菌後の判定には適していないため、除菌効果の確認には他の検査が推奨されます。

鏡検法(組織染色)

採取した胃の組織を染色して顕微鏡で観察し、ピロリ菌の有無を直接確認する方法です。

この検査では、適切な部位からの組織採取が不可欠であり、採取部位が不適切だと正確な診断が難しくなることがあります。

また、この方法ではピロリ菌の有無だけでなく、胃粘膜の萎縮の程度や腸上皮化生の有無も評価可能です。

これらの所見は、除菌後の胃がんリスクを評価するうえでも有用です(Shichijo, Hirataら, Gastrointestinal Endoscopy, 2016)。

培養法

採取した胃の組織を培養してピロリ菌の有無を調べる検査です。検査結果が陽性であった場合、誤判定の可能性が極めて低い(特異度が高い)ことが特徴です。さらに、ピロリ菌が検出された場合には、どの抗菌薬が有効か(薬剤感受性)も調べることもできます。

胃カメラとは別に行うピロリ菌検査

尿素呼気試験(UBT)

ピロリ菌が尿素を分解して二酸化炭素とアンモニアを生成する性質を利用した検査です。

特殊な尿素を含む薬剤を服用する前後で呼気を採取し、呼気中の二酸化炭素の変化量を測定することで、ピロリ菌感染の有無を調べます。

検査は薬の内服と呼気の採取のみで行えるため負担が少なく、また精度も比較的高いため多くの医療機関で採用されています。

ただし、プロトンポンプ阻害薬(PPI)などの胃酸分泌抑制薬を使用している場合、結果に影響(偽陰性)が出る可能性があるため、検査前に医師とご相談ください。

抗体測定法(血液検査)

血液中のピロリ菌に対する抗体の量(抗体価)を測定することで、感染の有無を調べる検査です。

胃酸分泌抑制剤を服用中の方でも検査が可能であるという利点があります。

ただし、除菌治療が成功しても抗体価が下がるまでに時間がかかるため、除菌後の判定には一般的に適していません。

なお、抗体値の経過は除菌がうまくいったかどうかの目安にはなります。

便中抗原測定法

食べ物が胃から腸を通って体の外へ排出される際、ピロリ菌の成分(抗原)も便の中に含まれます。

この検査では、便を採取してピロリ菌特有の抗原の有無を調べることで、感染しているかどうかを確認します。

感染の診断だけでなく、除菌治療後の効果判定にも有用な検査です。

ただし、下痢便では抗原が薄まり、検出が難しくなることがありますので、便の状態によっては再検査をご案内することがあります。

検査の組み合わせと注意点

上記いずれの検査も有用ですが、精度(感度・特異度)が100%ではないため、必要に応じて複数の検査を組み合わせることがあります。内視鏡の所見などを総合的に考慮し、必要に応じて追加検査を行います。

また、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やボノプラザンを服用中の場合、尿素呼気試験や迅速ウレアーゼ試験で偽陰性(本当は感染しているのに陰性と判定される)となる可能性があります。休薬が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

ピロリ菌の感染の診断や除菌後の判定は、専門医でも判断が難しい場合があります。

ご不安な点や迷われることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

院長による専門的な診療

当院では、日本ヘリコバクター学会認定 H. pylori感染症認定医であり、「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2024」作成に協力した院長が、ピロリ菌感染の診断・治療について専門的な立場からわかりやすくご説明いたします。

気になる症状がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ピロリ菌除菌の治療の流れ

ピロリ菌感染が疑われた方へ

慢性胃炎(萎縮性胃炎)などがありヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)菌の感染が疑われる場合には、まずピロリ菌検査を受けることをおすすめします。

陽性と診断された場合、除菌治療として、抗菌薬2種類と胃酸分泌抑制剤を1週間服用していただきます。

除菌治療の成功率と使用薬剤について

近年では、ボノプラザン(胃酸分泌抑制薬)と抗生物質を組み合わせた治療法が、従来のプロトンポンプ阻害薬(PPI)を用いた方法よりも除菌成功率が高いことが明らかになっています。

当院院長は、東京大学および関連施設においてこの治療法の有効性を報告しており、1回目の除菌成功率は87%でした(Shichijoら, Journal of Digestive Diseases, 2016)。この治療は保険適用内で受けることができます。

服薬から2ヶ月以上経過した後に判定検査を行い、除菌の成否を確認します。1回目で除菌が成功しなかった場合でも、2回目まで健康保険での治療が可能です。2回目までの治療での成功率は約98%と非常に高くなっています。

3回目の除菌治療について(自費診療)

2回目までの治療でも除菌が成功しなかった場合には、判定結果の確認を行ったうえで、3回目の除菌治療をご提案することが可能です。当院では、院長が東京大学で行った研究に基づき、シタフロキサシンを用いた治療を行っており、83%の成功率が報告されています(Hirata, Shichijoら, International Journal of Infectious Diseases, 2016)。

※この3回目の治療は自費診療となります。

除菌後の注意点:胃がんリスクと内視鏡フォロー

除菌治療に成功しても、萎縮性胃炎が高度に進行している方や、腸上皮化生(胃の粘膜が腸のように変化する状態)が認められる方では、胃がんの発症リスクが依然として高いことが報告されています。

院長は、東京大学で行った研究においてこのリスクについて明らかにしており(Shichijo, Hirata ら, Gastrointestinal Endoscopy, 2016)、また、日本消化器内視鏡学会『早期胃癌の内視鏡診断ガイドライン(第2版)』の作成委員としても、除菌後の定期的な内視鏡検査の重要性を強調しています。

そのため、除菌治療が成功した場合でも安心せず、継続的な内視鏡による経過観察が強く推奨されます。

(※なお、こうしたリスクがある場合であっても、除菌治療は胃がん予防の観点から積極的に行うべきとされています。)

専門医によるご説明

当院では、日本ヘリコバクター学会認定 H. pylori感染症認定医であり、

「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2024」作成に協力した院長が、

ピロリ菌感染の診断・治療について専門的な立場からわかりやすくご説明いたします。

気になる症状がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

除菌治療に伴う副作用の可能性について

ピロリ菌の除菌治療においては、一時的に副作用が現れることがあります。

主な短期的な副作用

- 消化器症状:下痢、軟便、腹痛、嘔気(吐き気)、嘔吐

- 口腔・皮膚症状:味覚異常、口内炎、舌炎、皮疹

- 神経・その他:頭痛、めまい、肝機能異常

さらに、抗生物質に対するアレルギー反応として、まれに息苦しさや蕁麻疹などの症状が出る場合があります。アレルギー反応が起こった場合は、すぐに服用を中止し、当院までご連絡ください。

また、他に服用している薬との相互作用によって抗菌薬の血中濃度が上昇し、副作用が強く出ることがあるため、併用薬の確認が重要です(エルゴタミン、ワルファリンなど)。

主な長期的な副作用(除菌後に起こり得る変化)

- 胃食道逆流症(逆流性食道炎)

- 体重増加や肥満

- 脂質異常症(高コレステロール血症など)

ただし、これらはすべての方に起こるわけではなく、除菌によるメリットが副作用を上回るとされており、多くの方で問題なく治療が完了します。

ご不安な点がある場合は、遠慮なく医師にご相談ください。