逆流性食道炎の症状をチェック

- 胸焼け

- 呑酸(逆流した胃の中のものが口や喉まで上がってくる感じ)

- 胃もたれ

- 胃のむかつき

- 前屈みの姿勢になると、胸焼けが重くなる

- のどがひりひりする(咽頭炎、喉頭炎)

- のどのつかえ感

- 酸っぱいものが口の中に上がってくる

- げっぷが頻発する

- 腹部膨満感

- 早期飽満感

- 食後に気持ちが悪くなる

- 冷たい水を飲むと症状が軽快する

- 非心臓性胸痛

- 咳が出る

- 喘息

- 歯の酸蝕症(細菌とは関係なく、酸により歯が溶けること)

- 声が枯れる(嗄声)

- 誤嚥

- 睡眠障害

- 睡眠時無呼吸症候群

- 慢性副鼻腔炎

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 中耳炎

上記の症状・ご病気がある方は、逆流性食道炎の可能性がありますので、一度当院までご相談ください。

逆流性食道炎とは?ストレスが原因?

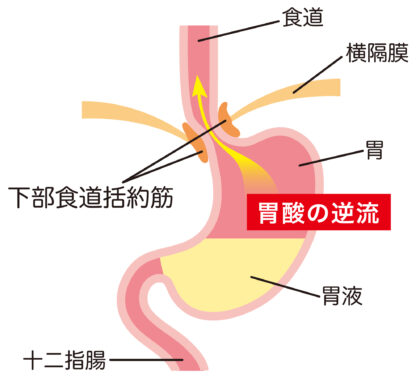

逆流性食道炎は、胃の中の酸(胃酸)や食べ物が食道に逆流して、食道の粘膜に炎症(ただれや赤みなど)が起きる病気です。

逆流性食道炎は、胃の中の酸(胃酸)や食べ物が食道に逆流して、食道の粘膜に炎症(ただれや赤みなど)が起きる病気です。

日本では、ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染が減ってきたことで、胃酸の分泌が増え、逆流性食道炎の患者さんが増えているといわれています。現在では、10人に1人ほどがかかっていると推定されています。

この病気の原因には、激しい運動、脂っこい食事のとりすぎ、食べすぎ、肥満、前かがみの姿勢、ストレスなどが関係しています。また、高血圧や狭心症の治療薬(カルシウム拮抗薬や一部の血管を広げる薬)や、食道や胃の手術を受けたことがある方も、発症しやすくなることがあります。

逆流性食道炎の検査

まずは問診にて、胸やけや呑酸(逆流した胃の中のものが口や喉まで上がってくる感じ)など、患者様の症状を詳しくお伺いし、逆流性食道炎の可能性を判断します。

まずは問診にて、胸やけや呑酸(逆流した胃の中のものが口や喉まで上がってくる感じ)など、患者様の症状を詳しくお伺いし、逆流性食道炎の可能性を判断します。

必要に応じて、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)を行い、逆流性食道炎の程度や、食道裂孔ヘルニア、食道がんなどの病気がないかどうかを詳しく調べることができます。

当院では、細くてやわらかい内視鏡(細径内視鏡)を使用し、鎮静剤や鎮痛剤を併用することで、できるだけ苦痛の少ない検査を心がけています。初めての方や検査が不安な方も、安心して受けていただけます。

苦痛を最小限に抑え、安心して検査を受けていただくために、大阪大学麻酔科 名誉教授・藤野裕士先生のご監修のもと、安全性に十分配慮した鎮静(静脈麻酔)を行っております。

逆流性食道炎の治し方

逆流性食道炎の治療の目的は、

- 胸やけや喉の違和感など、患者様がお困りの症状を改善すること、

- 炎症が続くことで起こる合併症(貧血や出血、食道が狭くなる「狭窄(きょうさく)」、がんのもとになる「バレット食道」や「食道腺がん」など)を予防することです。

治療は、主に生活習慣の見直しとお薬による治療を組み合わせて行います。

症状や体質に応じて、最適な治療を一緒に考えていきますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。

生活習慣の見直しが大切です

逆流性食道炎は、生活習慣の影響を大きく受ける病気です。

たとえば、

- 肥満のある方は減量することで症状が軽くなることがあります。

- 喫煙されている方は禁煙が勧められます。

- 夜に症状が出やすい方は、寝る前3時間以内の食事を控えるようにしましょう。

- 寝るときに頭を少し高くする(25cmほど)ことで、胃酸の逆流を防ぐのに効果があります。

また、人によっては、脂っこい食事・甘いもの・柑橘類(みかん、グレープフルーツなど)で症状が出やすくなることもあります。ご自身の体に合わない食べ物を把握し、控えるようにしましょう。

生活習慣を見直すことで、逆流性食道炎の改善だけでなく、再発の予防にもつながります。

さらに、日頃飲んでいる血圧や心臓の薬などの副作用として、逆流性食道炎が起こることもあります。服用中のお薬について、診察や問診の際に必ずお知らせください。

お薬による治療について

逆流性食道炎の治療では、胃酸の分泌を抑える薬を中心に、症状や体質に応じてさまざまなお薬を組み合わせて使うことがあります。

胃酸の分泌を抑えるお薬

PPI(プロトンポンプ阻害薬)

胃酸を分泌する「プロトンポンプ」という働きを抑え、胃酸の分泌量を減らす薬です。症状をしっかり抑えるだけでなく、再発の予防にも使われます。

P-CAB(ボノプラザン:商品名「タケキャブ」)

比較的新しい薬で、より速く・強力に胃酸を抑える効果があります。特に症状が強い方や、食道の炎症がひどい方によく使われます。

その他の補助的なお薬

消化管の動きを整える薬・漢方薬

胃や腸の動きを良くする「ガスモチン」や、体質に合わせた漢方薬(六君子湯、半夏瀉心湯、アコチアミドなど)を、PPIと併用することで効果が高まることがあります。やせ型の方・ご高齢の方・女性などで、漢方がよく効くケースもあります。

H2ブロッカー(制酸薬)

胃酸を中和し、症状をやわらげるお薬です。効果の持続時間が短いため、ほかの薬とあわせて使うことが一般的です。

粘膜保護薬(アルギン酸塩など)

胃酸の刺激から食道の粘膜を守るお薬です。こちらも単独では効果が短いため、ほかの薬と組み合わせて使用します。

症状の程度や体質によって、合うお薬は異なります。気になる症状がある場合や、薬の効果・副作用が心配な方は、遠慮なくご相談ください。

逆流性食道炎のときに避けたいこと

食事や生活習慣に関して

- 食後すぐに横になること

- 就寝前3時間以内の食事や、夜遅い時間の食事

- 早食いや、暴飲暴食

- 甘いもの、脂っこい食べ物のとりすぎ

- アルコールの飲みすぎ、喫煙

姿勢や体への負担に関して

- 重いものを持ち上げるような動作

- 猫背など、前かがみになる姿勢

- きついベルトやコルセットでお腹を圧迫すること

- 左側を下にして寝る(右側を下にした方が逆流が起きにくいとされています)

その他

- 過労や精神的ストレスをためこむこと

毎日のちょっとした工夫で症状の改善や再発予防につながります。心配なことがあれば、医師やスタッフにご相談ください。